Objectif du blog

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F77%2F0%2F110456676_o.jpg)

Il a toujours été compliqué pour les constructeurs français de conquérir l'Amérique du nord au sens large. En effet, les productions des deux continents sont diamétralement opposées. En grossissant le trait, on pourrait presque mettre un véhicule Européen dans le coffre d'une Américaine.

Au milieu des années 70, Renault tente à nouveau l'expérience avec son best-seller de l'époque la R5 afin de faire oublier son précédent échec : la Dauphine. En effet, adaptée non sans mal pendant la décennie des années 50, la Dauphine tente une percée sur le marché nord-américain alors même que la régie produit sa voiture en Argentine pour le marché sud-américain. Là c'est des versions plus luxueuses qui sont prévues afin de s'adapter au marché US. Les adaptations de sécurité et de pollution prendront du temps et les objectifs prometteurs ne sont rapidement pas atteints. Le climat météo n'arrange rien en 1959 quand la version USA est définitivement prête et exportée depuis ...la France. Compliquée à vendre, la Dauphine dort sur les quais des ports outre Atlantique au point d'être renvoyées vers l'Europe où quelques spécificités américaines seront retirées et les modèles toujours neufs apparaissent au catalogue français sous l'appellation "Dauphine Export".

Lorsqu'en 1976, Renault se relance dans l'aventure, elle ne le fait pas seule mais s'allie au constructeur américain AMC qui produit notamment la curieuse Pacer (présentée dans mon blog). C'est ainsi que sur une base de version TS, Renault adapte sa R5 et propose une version nommée curieusement "Le Car". Esthétiquement cette R5 adopte des pare chocs de la version Alpine et accueille à l'avant des optiques répondant aux normes US fixées dans la calandre. Elle dispose également des clignotants sur les ailes avant, des plaques réfléchissantes à l'arrière et se voit adapter sur son hayon un support de plaque carré pour respecter le format des plaques là bas. Côté moteur c'est le 1.4 litres de 58cv qui est mis aux normes et disposé sous son capot. Il est clair que la motorisation dénote sur le territoire nord-américain mais la caisse de la R5 est légère. Proposée en 3 portes en 1976, elle pouvait recevoir une climatisation mais le succès commercial n'est pas au rendez-vous. L'arrivée de l'offre 5 portes en 1980 et le second choc pétrolier favorable aux petits moteurs ne changeront pas la donne. Seule la version relookée en 1982 permettra à la Régie d'obtenir des résultats commerciaux à la hauteur des espérances mais sur courte durée. Il faut dire que motorisation légère, finition désastreuse et surtout la rouille rampante sur le châssis n'aideront pas le modèle à percer. Au final on ne sait combien de R5 Le Car ont été commercialisées en Amérique du nord (Etats-Unis et Canada). Certaines sont revenues en Europe via des RTI (réceptions à titre isolé) ou via le constructeur qui ne parvenait pas toujours à les exporter faute de demande.

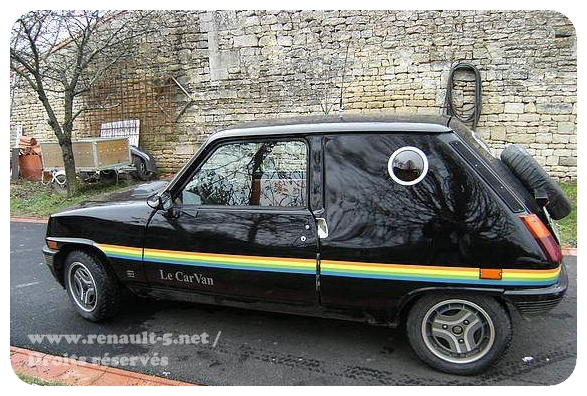

Fort de cette expérience outre atlantique qui est passée totalement inaperçue chez nous, une idée de récupération du concept est imaginée par un journaliste du magazine de l'homme moderne : "Lui" , revue mensuelle connue pour ces reportages dénudés et érotiques y compris en épinglant des personnalités publiques féminines très tendance à cette époque. Ce journaliste fait de la R5 américaine un traitement sous forme de van très tendance alors aux USA espérant créer le buzz sur le vieux continent. Ainsi la voiture est noire, reprend des éléments de notre version Alpine (jantes alu, pare-chocs) et les parties latérales arrières sont tôlées et munies de petits hublots et le hayon, opaque lui aussi accueille un hublot horizontal légèrement plus imposant, un emplacement carré pour la plaque minéralogique et surtout un support afin d'accrocher la roue de secours protégée par une housse badgée "Le Car Van". Cette particularité de la partie arrière, fait que cette R5 est une stricte 2 places, la banquette d'origine a disparue au profit d'une épaisse moquette sur le plancher et sur les parois latérale au style US avec un capitonnage total permettant ainsi à cette version d'obtenir une TVA réduite à la vente. Des bandeaux arc en ciel à mi hauteur de caisse donnent une touche volontairement de fraicheur et une antenne radio de type téléphone apporte la touche hi-tech de l'époque.

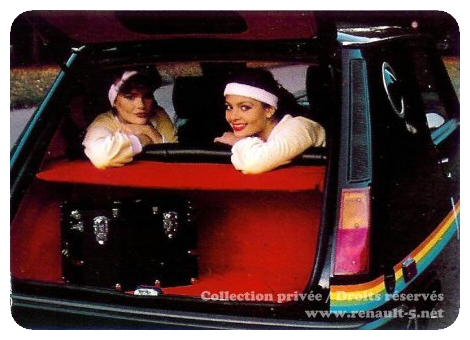

Cette version "Le Car Van" sera produite par Heuliez à 450 exemplaires. Certaines ont pu bénéficier d'une banquette arrière qui était dans le catalogue des options. Le prix de la transformation était de 12500 Francs et le client devait emmener ou faire livrer le véhicule chez Heuliez dans les Deux Sèvres. Si les premiers exemplaires prenaient pour base la finition sportive TS de la gamme portant le prix de la R5 assemblée à 46400 F (soit plus chère qu'une version Alpine de série), rapidement toutes les finitions pouvaient bénéficier des couteuses modifications. C'est ainsi que 2 versions sur base Alpine furent produites. De plus le carrossier proposa même aux entreprises d'investir dans des versions "van" jugées idéales pour de la communication sur 4 roues. Le fait qu'il fallait au moins investir dans une flotte de 10 véhicules réduira fortement le nombre de candidats intéressés.

Dès 1979, Renault, Alpine et Heuliez travaillent sur un projet qui restera dans l'histoire de la marque : le R5 Turbo.

A l'heure des 50 ans de la R5, le constructeur surf sur les lignes originelles en les modernisant afin de la commercialiser de nouveau mais cette fois uniquement en version 100% électrique en 2024 alors que la version "Electric" fut produite pour les administrations (comme EDF) entre 1972 et 1974 à une centaine d'exemplaires.

Valeur de transaction : Le Car Van : 12 500€ environ

La R5 Le Car :

Les commandes de climatisation de la version US, une rareté à l'époque :

Avec l'option banquette:

photos internet

Le fait d'en avoir enfin revu une cet été 2021, m'a immanquablement replongé vers cette histoire unique, véritable aventure humaine à la recherche du développement. Durant les années 70, l'avenir de l'automobile s'écrivait aussi à travers un constructeur assez inattendu car réputé conservateur avec un design qui n'a finalement aujourd'hui pas pris une ride. Et en plus on est passé tout prêt de la production !

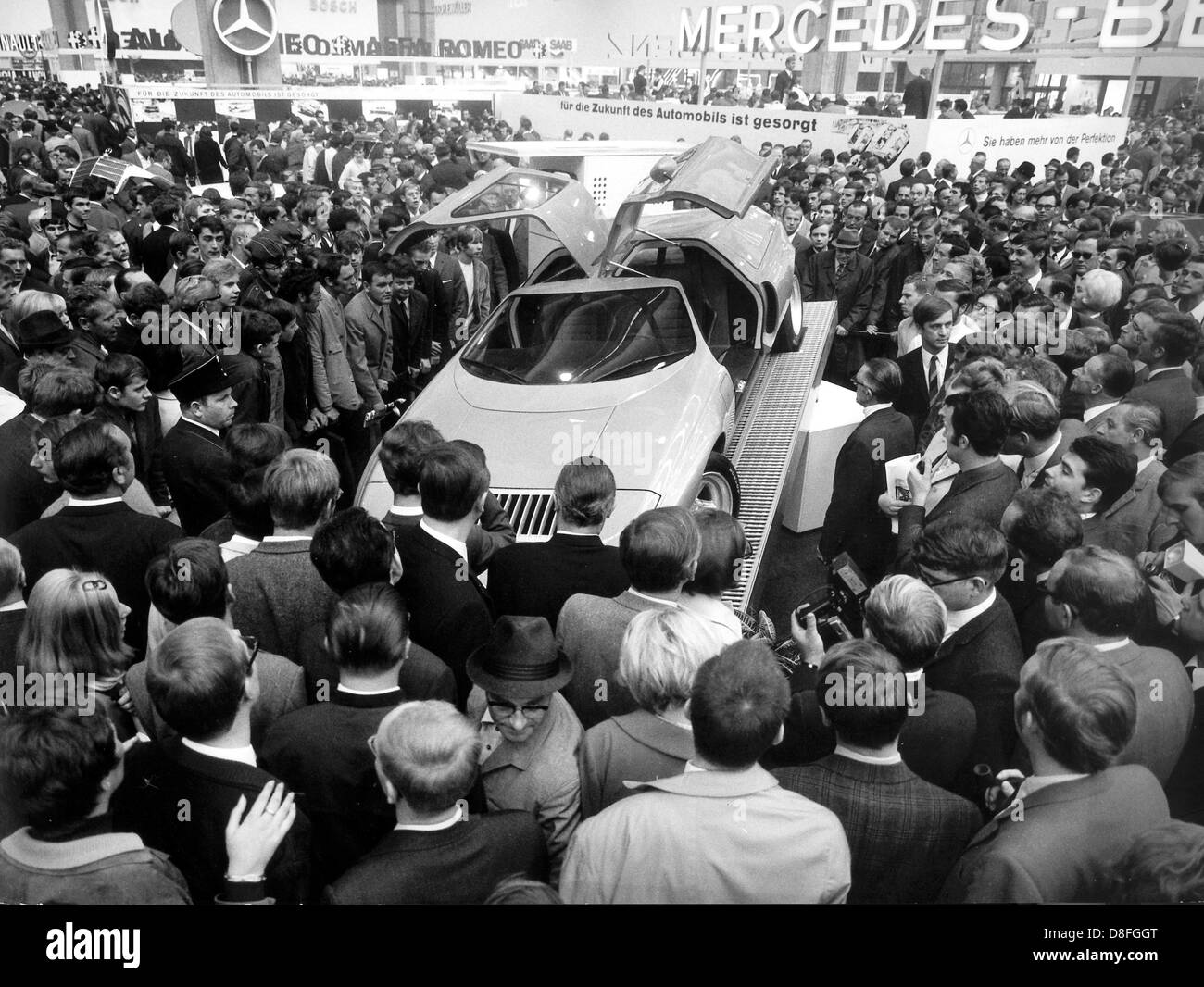

Nous sommes au Salon de Francfort en 1969. Sur le stand Mercedes entre les berlines traditionnelles et grands cabriolets 4 places c'est la bousculade car un OVNI positionné sur des rampes en aluminium est présenté au dessus de la foule telle une star. Il s'agit d'un véhicule de type coupé 2 places aux phares escamotables, de couleur orange muni de deux portes à ouverture papillon façon 300SL possédant un coffre à l'avant et un moteur à l'arrière. Première voiture conçue par ordinateur, le CX record de 0.32 laisse augurer des performances de haut niveau. Avec cette approche, Mercedes souhaite expérimenter pour développer tout en cassant au passage ces codes esthétiques d'alors.

Si au premier abord il semble que cela soit un concept car, il s'agit en fait d'un véritable laboratoire roulant qui sera, nous allons le voir, immatriculé et produit en toute petite série.

C'est en 1967 que débute l'étude pour un véhicule à la carrosserie expérimentale comme sa mécanique sous la désignation C101. Elle faiut suite à une maquette nommée SL X à moteur central arrière réalisé en 1965 (photo).

Révolutionnaire esthétiquement puisque sa carrosserie au coup de crayon italien est réalisée en fibre de verre par Bruno Sacco en charge du design du programme, la C101 devenue C111 pour ne pas entrer en conflit avec les désignations Peugeot avec le 0 central l'est également mécaniquement puisque le fameux moteur Wankel y a été implanté. Pour les plus jeunes, Wankel c'est un moteur (du nom de son inventeur) à pistons rotatifs. Inventé dans les années 50, ce moteur a la particularité d'avoir un piston en forme de triangle qui tourne sur lui même. Il permet d'augmenter sensiblement le taux de compression et donc la puissance DIN d'un moteur en gardant une cylindrée contenue. L'adaptation du moteur sur une voiture s'est faite au cours de la décennie des années 60 à travers la marque NSU aujourd'hui disparue. Face aux problèmes de fiabilité mais aussi de consommation très excessives, la première production par NSU avec ce moteur est remise en cause puis stoppée quelques années plus tard. Pourtant cette motorisation intéresse et intrigue d'autres constructeurs à commencer par Mazda. C'est d'ailleurs lui qui a la plus longue expérience au point d'avoir gagné les 24h du Mans en 1991 avec un bloc 2.6 litres 4 rotors et d'annoncer son retour avec cette technologie après l'arrêt de la spécifique RX8 remplaçante de la RX7 il y a quelques années. A la fin des années 70, d'autres constructeurs ont tenté l'expérience. En toute logique on retrouve Citroën toujours à la recherche d'innovations. Les plus initiés se souviennent de l'association avec NSU à travers une entité commune (Comotor) ainsi de la M35 un coupé sur base Ami 8 produit à 267 exemplaires mais aussi de la GS Birotor version de grande série cette fois produite à ...846 exemplaires lancée en 1973 et dont la production a été stoppée dès 1975 en plein choc pétrolier. Si la M35 ou la GS sont devenues rarissimes (Citroën ayant racheté l'essentiel de sa production afin de ne pas assurer le SAV et la disponibilité des pièces), NSU produisait de son côté la RO80, son ultime modèle sorti en 196, voiture de l'année 1968 et construite pendant 10 ans.

Mercedes est également sur le coup et ce depuis 1961 ! Le moteur atypique Wankel très prometteur alors est incorporé dans le premier prototype avec 3 rotors de 602 cm3 chacun. C'est déjà un coupé mais les lignes semblent taillées à la règle. Propulsion avec son moteur en position centrale arrière, la puissance était alors de 280cv et sa vitesse de pointe est pourtant de 260 km/h. Une version plus aboutie à 4 pistons sera installée dans la deuxième C111 dès 1970 et présentée au salon de Genève. C'est là que la C111 commence à marquer les esprits et l'histoire car grâce à son poids de seulement 1240 kilos, son aérodynamisme et sa puissance de 350cv pour une cylindrée de 2.4 litres, le "laboratoire" claque les 300 km/h, et effectue le 0-100 km/h en 4.6 secondes : surnaturel pour l'époque. Les lignes sont elle aussi retravaillées en étant adoucies et la visibilité intérieure améliorée avec notamment un pare-brise panoramique. La soufflerie fait ces débuts chez Mercedes et devient un partenaire indispensable à la table à dessin et aux maquettes en terre.

Présentée sur différents Salons entre 1969 et 1970, la C111-1 puis puis C111-II reçoit un accueil très enthousiaste au point que la direction de Mercedes envisage une réelle production. A Genève, un client fortuné donnera même un chèque en blanc afin d'effectuer une pré-commande. Des demandes similaires provenant de toute la planète arrivèrent au siège de la marque et ce peu importe le prix. Pourtant la marque ne franchit pas le pas. La cause principale est la fiabilité du moteur réputé consommer beaucoup d'huile avec des gros problèmes de segmentation. De plus le rendement est jugé insuffisant mais surtout il consomme énormément de carburant (50% de plus que son équivalent thermique de même puissance) avec comme on dirait aujourd'hui, un bilan carbone quelque peu désastreux ! Dans l'état, l'homologation avec les nouvelles normes anti-pollution qui se mettent en place aux USA en 1970 (Clean Air Act) pour une application en 1975/1976 est irréalisable. Enfin, pour envisager la mise en production, il reste beaucoup de travail sur la sécurité passive afin d'envisager une homologation qui passerait par des crashs tests aussi coûteux qu'aléatoires puisque nous sommes sur de la carrosserie en plastique légère certes mais très friable et totalement nouvelle : la fibre de verre.

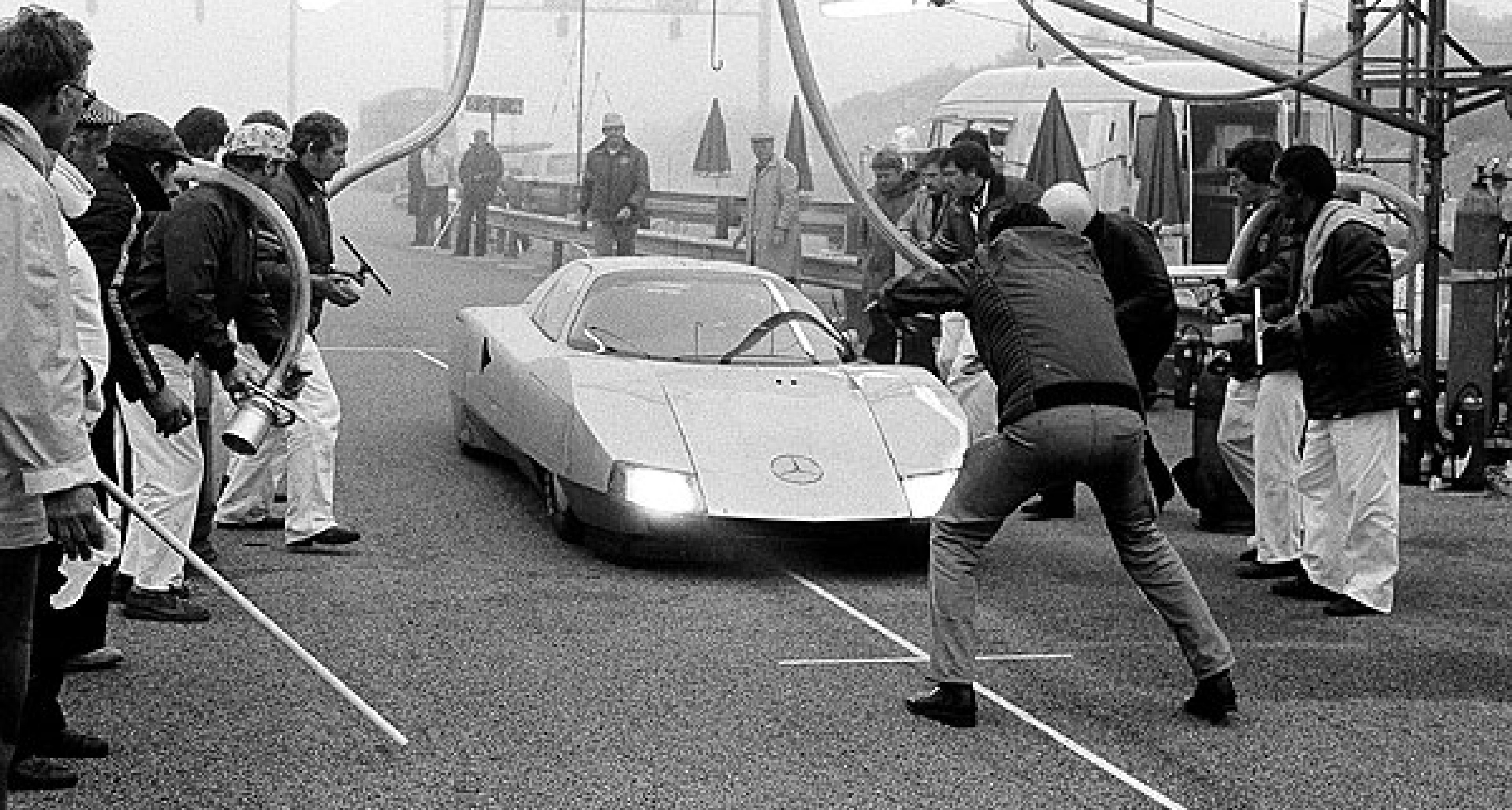

Dès 1971, Mercedes jette l'éponge sur une éventuelle production mais poursuit ces expérimentations et développements technologiques à travers 12 prototypes au total. A ce moment l'intégration du Wankel sous les capot du nouveau SL série R107 (présenté dans mon blog) et de la berline W123 est même envisagé. Le père du projet Wankel sur le C111 partant à la retraite en 1972, le moteur perd certainement là sa locomotive, son plus ardent défenseur et surtout développeur. C'est alors qu'arrive le choc pétrolier de 1974. Non seulement Mercedes ne regrette plus du tout la non mise en production de sa voiture mais le Wankel aura son programme définitivement stoppé début 1976. Mercedes ne stoppe pas pour autant le programme C111 et réagit immédiatement en implantant en lieu et place du moteur à piston rotatif, un bloc ...diesel dans une version dite C111 II-D puis dans une version à l'aérodynamisme encore plus poussé : la C111 III !! Les deux voitures construites avec cette motorisation enchaînerons des tests et records sur le tout nouveau circuit de Nardo inauguré en 1975 et situé dans le talon de la pointe de la botte Italienne. Nardo est un anneau de vitesse construit exclusivement pour des tests et mises au point de véhicules. Quatre pistes sont disponibles et toutes ont la particularité d'avoir la fameuse "vitesse neutre" à savoir une exploitation de l'anneau en vitesse maxi comme si le véhicule était en fait sur une ligne droite infinie. La première version turbo diesel de 190cv environ mise au point sur une C111 II impressionne tant par ces performances que par son appétit très contenu. Mais c'est la deuxième version forte de 230cv qui bat tous les records en 1978. La voiture atteint 325 km/h grâce à une très longue démultiplication de sa boîte de vitesse. Il lui faudra d'ailleurs un tour complet (soit plus de 12 kilomètres) pour atteindre cette vitesse. Le bloc diesel n'est pas nouveau car il est issue de la production existante puisqu'il s'agit du 5 cylindres 3.0 litres que l'on retrouve sur la 240D 3.0. Muni donc d'un turbo, la puissance passe de 80cv sur la version atmosphérique de série à 190cv sur la C111. Ainsi motorisée, la voiture tourne sur le Nardo pendant 60 heures avec un système de relais assuré par quatre pilotes. 10 000 kms seront ainsi parcourus à une vitesse moyenne de ...252 km/h ! Une troisième évolution de la C111 est alors conçue. Elle quitte la teinte orangée devenue mythique pour revenir vers l'argenté historique des fameuses flèches d'argent. Beaucoup plus effilée et munie d'une carrosserie intégrant les passages de roues, la voiture est alors équipée d'ailerons visant à améliorer sa pénétration dans l'air à haute vitesse mais aussi sa stabilité. Véritable laboratoire roulant, le prototype est à présent une monoplace et l'espace autrefois dédié au passager est en partie récupéré pour y implanter pour la 1ère fois des équipements de mesures et de transmissions à l'équipe à terre. Avec cette version, Mercedes s'attaque de nouveau aux records toujours à Nardo. Cette fois c'est 12 heures de course qui sont effectuées dans une ambiance d'équipe de formule 1 tant sur la préparation que sur l'organisation et la rapidité des ravitaillements. Avec des moyennes largement supérieures à 300 km/h et une moyenne inférieure au 16 litres/ 100 kms, le moteur diesel étonne et intéresse alors bon nombre de constructeurs en plein 2ème choc pétrolier.

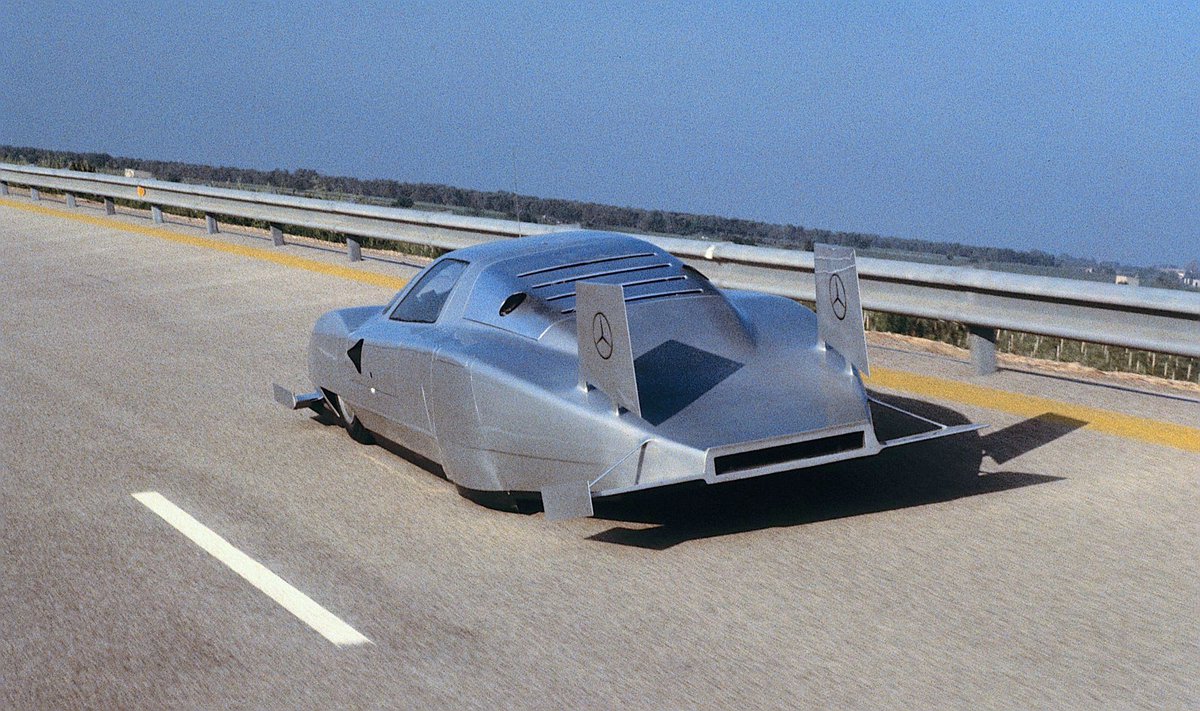

Une ultime version est développée en 1979. Cette fois la marque à l'étoile dispose à la place du bloc diesel un V8 essence d'une cylindrée de 4.5 litres suralimenté par deux turbos. Grâce à sa puissance de 500cv associé à un aérodynamisme poussé à l'extrême, le prototype C111 type IV est flashé à 403,978 km/h sur l'anneau de Nardo. Les appendices aérodynamiques sont également destinés à maintenir la voiture au sol pour qu'elle ne s'envole pas tel un avion.

La fin du programme et donc de l'aventure s'effectue donc au pieds des années 80. Quel héritage et que reste t-il de cette formidable aventure ? Au delà d'un dessin intemporel, ce sont les recherches aérodynamiques, les matériaux composites, les freins à disques, ou encore la suspension révolutionnaire (qui équipera la 190 quelques années plus tard), les performances pures, sans oublier le développement du diesel. Les répercutions sur les véhicules de série seront très concrètes. Prenez le diesel par exemple : Si en Europe les plus anciens ont connus au catalogue le fameux break 300TD sur la caisse W123 équipé du 5 cylindres turbo diesel de 125cv, ce moteur avait été développé initialement pour les USA sur la classe S (d'où la disponibité exclusive de la boîte auto sur la 300TD turbo D chez nous) afin de répondre à la problématique du second choc pétrolier. La 300 SD Turbodiesel a permis à Mercedes de répondre aux USA à une demande haut de gamme et permis à la marque de ne pas dévisser sur l plan des immatriculations sur un marché très important pour la marque.

Certaines C111 sont bel et bien immatriculées et équipées avec des équipements et finitions de série puisqu'elles ont été développées, testées et homologuées en Allemagne sur différents circuits. Mercedes Museum veille depuis sur l'essentiel de la production et afin de préserver les derniers blocs et pièces Wankel disponibles a reconverti une seconde C111 II en version V8 3.5 litres de 200cv associé à une boîte mécanique à 5 rapports afin de la faire essayer. Une première C111 II V8 avait déjà été assemblée du temps du Wankel à des fins de comparaison. Stricte deux places à la carrosserie en fibre de verre, la radio verticale était bien en place comme c'était la mode à l'époque. L'implantation de la climatisation a même été envisagée puis l'idée abandonnée. Si la voiture reste un concept car sur le fond, elle a été finalisée sur certains modèles comme super car avec des portes qui s'ouvrent avec des poignées d'une voiture de série. Le tissus des sièges était repris dans les contres portes. Les vitres se baissent via une manivelle et les rétroviseurs sont réglables de l'intérieur. La planche de bord est assez proche d'un modèle de série et les clients de la marque ne sont pas désorientés.

Même si les chiffres ne semblent pas officiels, ce sont seize C111 qui auraient été produites, 12 ou 13 avec le moteur Wankel à 3 ou 4 rotors, deux en diesel et une V8 essence.

Valeur de transaction : Pièce de musée sa valeur est inestimable.

La C111 de 1969 :

La C111/2 produite dans la foulée :

La C111/3 à moteur diesel :

L'ultime C111/4 à moteur V8 essence biturbo :

Les intérieurs de la C111/2 :

La maquette SL X où est née l'idée d'un coupé à moteur central arrière en 1965 :

La présentation de la C111 à Genève en 1969 :

Photos internet

Après une première version au profil utilitaire, l'heure est à la transformation de l'essai pour Renault. Il est temps pour la marque de capitaliser sur les plus de 191 000 exemplaires produits lors du premier opus alors même que la concurrence peine à réaliser et surtout réagir que le marché commence à être porteur. Seuls les américains tentent d'importer des produits plus ou moins adaptés pour le marché européen. C'est le cas de Chrysler qui possède toujours une avance technologique de part ces origines où le marché est déjà bien développé. Ainsi le Voyager est proposé en version courte ou longue, en 4 cylindres essence ou V6 à 2 ou 4 roues motrices. Mais surtout, l'américain vient de signer un accord commercial avec l'italien motoriste VM et s'apprête à proposer un bloc turbo diesel 4 cylindres de 2,5 litres et 118cv. Pontiac est le second à tenter l'expérience en Europe et importe en versions 5 ou 7 places son Transport au design avantgardiste motorisé alors par un unique V6 3.1 litres de 122cv associé à une boîte automatique le tout pour une puissance fiscale de 17cv ! Quelques exemplaires équipés du 1.9 Turbo diesel PSA de 92cv seront même homologués via un garage du réseau présent sur notre territoire. Enfin Toyota présent aux USA sur le même créneau a décidé de tenter sa chance sur le vieux continent avec son fameux Prévia motorisé chez nous exclusivement par un 4 cylindres essence de 2.4 litres pour 135cv disponible en boîte mécanique ou automatique et en 5 ou 7 places.

Dès 1986, il est donc question d'un Espace 2 dans les bureaux d'études Renault et Matra. Suite à l'assassinat du PDG de Renault Gerorges Besse, son successeur donne de nouvelles directives dont celle du design qui doit être plus arrondi et s'inscrire dans le style et donc le visage de la marque. En 1988, le nouveau style est figé et il ne reste qu'une seule maquette sur les 4 présentées à la Regie : celle de Matra. Il faut alors s'occuper de la partie mécanique. Là encore les mulets munis de camouflages sont de sortie. Quatre motorisations sont étudiées : deux 4 cylindres essences de 2.0 et 2.2, un bloc diesel turbo mais aussi un V6 signe d'une volonté de montée en gamme le tout dans une ambiance de voiture à vivre très modulable et lumineuse. Là aussi, comme sur la précédente génération, afin de faire face au poids, les matériaux composites dont Matra est devenu maître sont largement utilisés.

C'est en mars 1991, au salon de Genève que le nouvel Espace est présenté au public. Si proche de l'ancien, cet Espace 2 est pourtant bien nouveau avec une ligne fluide avec notamment des rétroviseurs profilés et donc parfaitement intégrés aux ailes avants. Les montants de vitres et de pare brises sont encore plus affinés augmentant la sensation de volume et de luminosité. Globalement, ce nouvel Espace est plus long de 6cm que son prédécesseur essentiellement à l'avant afin d'intégrer le moteur V6. Néanmoins, si l'Espace semble maniable et compact son aménagement intérieur est encore plus étudié et travaillé. Pour faire face à la surface vitrée conséquente, l'Espace se voit adapter un système d'air conditionné dans une planche de bord volontairement plus cossue où figure même côté passager "Espace V6" sur les versions ainsi motorisées. Le système de sièges même s'il est conservé a été amélioré avec ceux des rangs 2 et 3 plus faciles à manipuler, positionnés sur glissières et pouvant être retournés. Suivant les finitions les appuis têtes sont intégrables dans les dossiers et ces derniers peuvent à présent se mettre en position couchette. Ceux de l'avant sont toujours pivotants à 180°.

Sur le plan des motorisations, l'Espace est proposé avec un moteur 2.2 essence de 110cv. Ce bloc est issu de l'ancien 2.0 litres et offre plus de couple. Il peut bénéficier d'une transmission intégrale Quadra mise au point sur la précédente génération. Il voit alors sa hauteur augmenter de 10mm et est badgé sur son hayon. Une version 2.0 litres de 105cv existe pourtant bien sur cet Espace II. D'une cylindrée exacte de 1995 cm3, ce moteur est réservé aux pays taxant les véhicules ayant un moteur de plus de 2.0 litres comme l'Italie. Mais la grande nouveauté est bien la version V6 2.8 litres fort de 153cv associé à une boîte mécanique 5 rapports ou automatique ZF 4 vitesses. Cette motorisation offre en toute logique une rondeur et un couple très agréable ce qui autorise à l'Espace une vitesse de pointe annoncée à 195 km/h. Les 16cv fiscaux de la carte grise et la consommation importante calmeront la clientèle ayant un Espace 1 et cette motorisation s'adressera plus vers une clientèle de conquête. L'acheteur pouvait d'ailleurs opter pour une originale suspension arrière pneumatique pour l'équivalent de 1378€ afin de rouler chargé ou avec un van. Toutefois, chez nous, le cœur de gamme de l'Espace est bel et bien sa motorisation diesel. Si Renault mise de nouveau sur le 2.1 turbo diesel de 88cv, une version retravaillée avec turbo à géométrie variable est proposée dès 1995. Dénommée 2.1DTV, cette version développée par Matra voit la puissance passer de 88 à 92cv et le couple de 18.8 à 19.8m.kg toujours à 2000 tr/min. Lancé en production en mars 1995, les premières livraisons ont débutées en juin 95. Reconnaissable à son type mine J63555 (contre J63335 pour le DT tout court), il n'était proposé que sur certaines finitions (tendance haut de gamme). Fiscalement, le DTV était en 7cv contre 6 seulement au DT. Comme tous les Espaces II, la version diesel profite d'un réservoir plus grand de 18 litres que le précédent modèle ce qui lui octroi une belle autonomie. Cette évolution technologique était apparue pour la première fois en Italie sur la Fiat Croma à injection directe quelques temps plus tôt.

Coté finitions, trois sont à l'ordre du jour lors du lancement : RN, RT et RXE. Mais rapidement des séries spéciales et limitées viendront renforcer l'offre initiale. Cela commence dès 1991 avec une série très limitée de 100 exemplaires seulement dénommée "Olympique 92", le constructeur étant partenaire des JO d'Albertville. Tous blancs, les Espaces étaient proposés uniquement en V6. Basés sur la finition haute RXE, et pour 32500 F de plus, les exemplaires avaient droit au double toit ouvrant, des jantes aluminium peintes en blanc, de sièges en cuir gris clair, une climatisation et une radio codée 4x25 W. Une décoration spécifique était posée sur les portes et le hayon. D'autres séries limitée moins rares et prestigieuses en mécaniques seront ensuite proposées avec des nom plus ou moins fréquents : Hélios, Alizé, Cyclade, Grand écran, Space Mountain du nom de l'attraction (en partenariat avec Disneyland Paris) et enfin la dernière peu commune aussi : la Magellan en 1996 qui marque quasiment la fin de la commercialisation de l'Espace II.

En parallèle aux versions commercialisées, l'Espace a été imaginé en version tout terrain sur base Quadra. Réhaussé, équipé d'une galerie et d'élargisseurs d'ailes et d'une roue de secours sur son hayon, ce prototype avait des allures du futur Scenic RX4. Sous le capot on retrouvait le V6 de 153cv qui permettait au SUV 4X4 d'avoir des performances intéressantes. Cette étude roulante (photo) ne sera finalement pas commercialisée, le constructeur peinant déjà à immatriculer des Espace V6 classiques.

Un autre projet tout aussi méconnu sur la base de l'Espace a été présenté à la direction. Il s'agit d'un Espace ultra sportif étudié par les équipes de Matra et équipé d'un V6 3.0 litres biturbo. D'une puissance de 273 cv, l'exercice du 0-100 km/h était effectué en 7.5 secondes seulement avec plus de 240 km/h en pointe et des reprises très percutantes pour l'engin. Cet espace devait être badgé Matra et avoir un intérieur retravaillé par rapport à la version V6 prise pour base. Présenté à la direction Renault, cet Espace ne sera finalement pas produit puisque finalement c'est la Safrane Biturbo qui remportera la mise. Cette Safrane produite à 806 exemplaires seulement reste encore aujourd'hui une curiosité détonante à 4 roues à la mécanique pointue et capricieuse. Las de cet échec, les hommes de Matra ne s'avouent pourtant pas vaincus. Renault étant présent alors en Formule 1via l'écurie Williams, ils ont alors l'idée de mettre l'incroyable V10 de 820cv sur l'Espace. Le travail séduit Renault qui donne son accord pour l'élaboration d'un premier prototype. La caisse le l'Espace est profondément retravaillée afin d'accueillir le V10 et ces contraintes mécaniques. Le résultat est pourtant bluffant à l'arrivée avec un véhicule massif qui effectue le 0-100 en 2.8 secondes et le 0-200 en 6.9 !! Cet Espace F1 n'est logiquement pas homologué pour la route et tourne uniquement sur circuit. Porte drapeau de la marque, il fera de régulières démonstrations devant la presse et une foule subjuguée. Il faut dire que le hurlement du V10 à 15000 tr/min aux mains de pilotes comme Alain Prost ne peuvent marquer les esprits. Deux exemplaires de cet Espace seront assemblés : une maquette originale visible dans la collection Renault et la version roulante destinée aux exhibitions qui appartient à Matra. Cette approche marketing boostera en son temps les ventes et c'était bien l'objectif de la marque.

Avec plus de 137 000 exemplaires produits sur Romorantin mais aussi sur Dieppe en recherche d'activité, la production de l'A 610 étant nettement insuffisante, l'Espace 2 est un succès commercial et son remplaçant devra affronter la concurrence qui était absente du marché jusque là. PSA, VW, FORD, Opel, tous vont se jeter dans la bataille et surtout sur le gâteau qui n'a cessé de grossir et qui a jusque là largement profité à Renault.

Valeur de transaction : version V6 : 1000€ environ

L'Espace 2 au lignes plus modernes :

L'intérieur modernisé :

Le bloc compteur de la version 2.1DTV avec son manomètre de pression de turbo à géométrie variable :

Un très rare Espace V6 série Olympique 92 sortie à 100 exemplaires :

Et son intérieur haut de gamme :

Le projet d'Espace 4X4 au look de baroudeur non commercialisé :

Le projet Renault à moteur V6 biturbo non commercialisé également :

L'Espace F1 dans ces oeuvres :

Massif et ultra puissant :

Le V10 est situé dans l'habitacle :

photos internet

Contrairement aux idées reçues, l'Espace n'est pas un produit d'origine Renault et n'a d'ailleurs faillit ne jamais porter le fameux losange sur sa calandre.

Nous sommes en 1979, chez Matra détenu en parti par Peugeot. Si Matra c'est le sport avec la F1 et l'endurance au début des années 70, la marque cherche à se diversifier et même venir en complément d'un constructeur généraliste existant avec des idées de véhicules qui n'existent alors pas sur le marché français. Après la création de la Djet puis de la 530 suivie de la fameuse Bagheera coupé sport à 3 places frontales, cela donnera en 1977 la sortie du premier SUV français la Rancho, déjà présente dans mon blog. Fort de ce succès, Peugeot participe donc à cette aventure et prend des parts dans le capital de la marque. En effet, si Matra pensait produire au total 25 000 Rancho, elle en assemblera bien plus du double au final. Fort de ce succès, la marque créé la descendance à la Bagheera avec la Murena, mais c'est lors d'un voyage aux USA que Philippe Guédon ingénieur des arts et métiers issu de chez Simca et en charge alors de la gamme tourisme chez Matra que le déclic s'opère. En effet il découvre là bas le van, sorte de véhicule à tout faire spacieux cet convivial utilisable et très exploitable la semaine mais aussi le week-end. En 1979, l'idée donne naissance à un projet et les croquis et études techniques s'organisent. Finalement, c'est sur une plate forme de la Talbot Solara équipée d'une motorisation 2.0 litres essence 104cv de la Française de Mécanique commune à Peugeot et Renault que les premières maquettes sont créés. Il n'y a pour l'heure pas encore de carrosserie car l'heure est à l'étude de l'implantation et de l'habitabilité. En 1979 la première maquette à l'échelle 1/1 est présentée. Toit plat, toit semi réhaussé ou totalement réhaussé, l'esthétisme extérieur s'il reprend des pièces de la gamme Peugeot (feux de 604 ou poignées d'ouvertures de portes de 305) reste assez cubique, limite utilitaire. L'habitacle est dévoilé sur une autre maquette retravaillée avec une ligne effilée et sur lequel le toit réhaussé est abandonné. A l'intérieur, le poste de conduite issu de Matra (volant et bloc compteurs) et des sièges avants et banquette arrière prélevés à la 604 par soucis de confort. Cette maquette testée auprès de la direction de Peugeot mais aussi de quelques centaines de clients sélectionnés est un succès autorisant la marque à aller plus loin dans ses recherches et son développement. Nous sommes au printemps 1981 lorsque les nouvelles maquettes sont présentées en interne à Peugeot. Bien au delà de l'idée du van américain d'origine, ce monospace à la sauce Matra est envisagé sous plusieurs approches afin de concurrencer plusieurs segments et capter leur clientèle. Une approche de berline réhaussée, mais aussi de tous chemins pouvant être muni d'une transmission 4x4, d'une version pick-up à 2 ou 4 roues motrices et même une version 3 portes à vocation commerciale. Le tout est envisagé avec des mécaniques Talbot et Peugeot en essence mais aussi en diesel également Peugeot. Pour ce qui est des boîtes de vitesses, il est question de Peugeot pour la version mécanique et de Chrysler pour l'automatique. Le premier prototype roulant effectue ces premiers tests début 1982 avec le moteur 1.6 litres essence de 90cv de la Murena sous le capot associé à une boîte mécanique 5 rapports Peugeot. Mais c'est fin mai que le couperet tombe : Peugeot se retire du projet faute de moyens financiers, la marque devant assumer plusieurs rachats de constructeurs (Citroën en 74 puis à présent Chrysler et ces filiales). Il est vrai que la situation était très critique au point qu'encore aujourd'hui la fameuse 205 est présentée comme le modèle qui a alors sauvé la marque de la disparition.

Le projet est alors à l'arrêt et une adaptation pour le présenter au staff de Citroën se soldera également par un échec. La marque aux chevrons possède soit disant bon nombre de projets dans ces tiroirs et juge celui là trop cher. Si la tentation de présenter son idée à des marques étrangères (BMW en tête) est forte c'est bien auprès de Renault que le forcing est fait pour réaliser une présentation. La copie est alors revisitée dès l'automne 1982 et la mécanique du groupe Peugeot délaissée au profit d'un moteur de la Fuego sortie 2 ans plus tôt. Renault accepte de rentrer dans l'aventure et rachète dans la foulée les parts de Peugeot dans le capital. Les deux nouvelles entités Matra Renault se découvrent, cohabitent et développent celui qui deviendra l'Espace. La ligne est redessinée à la fois pour prendre l'identité du losange mais aussi pour ressembler plus à une berline qu'une camionnette, la mécanique est musclée en reprenant le nouveau moteur 2 litres de 110cv et surtout, l'habitacle est totalement modifié. Exit les sièges confortables de Peugeot 604 à l'avant et la banquette arrière rabattable 1/3 2/3. Place à la modularité et aux sièges indépendants faisant passer le prototype d'Espace de 2 à 7 places ! Rapidement tout s'accélère : la planche de bord très aérée porte l'emprunte du design Renault, des tablettes aviation et des sièges avants retournables apparaissent. Tantôt berline haute, tantôt fourgonnette de déménagement, l'Espace sait se transformer en un clin d'œil en salon. C'est d'ailleurs dans cette configuration que la presse sera conviée début 1984 lors de sa présentation de lancement à monter dedans pour suivre la présentation par des hôtesses de la marque avant de réaliser les essais. Il fait bon vivre dans ce nouveau véhicule roulant sorte d'ovni sur un marché alors exclusivement constitué de berlines et familiales classiques. S'il est bien prévu que Matra assure la construction du véhicule avec une carrosserie totalement constitué de matériaux composites et d'un essieux arrière spécifique dans ses usines de Romorantin et Theillay, et c'est Renault qui fournit la mécanique mais aussi décide de son nom : Espace. Seuls les propriétaires ou connaisseurs que seule la plaque constructeur laisse apparaitre le nom du réel constructeur : Matra Automobile suivi de son identité dans le numéro de châssis à savoir VF8 et non VF1 comme les autres Renault.

C'est donc en juillet 1984 que le Renault Espace 1er du nom est commercialisé. La situation d'alors est ambigüe signe d'une certaine fébrilité au niveau des hautes instances décisionnaires du groupe. En grossissant un peu le trait, si le chalenge est très osé il faut le reconnaitre, si ça marche c'est un Espace Renault et si ça ne marche pas c'est un Espace Matra. Néanmoins la régie met tous ces moyens en œuvre pour assurer la présentation à la presse et au réseau mais aussi au grand public essentiellement à partir du Salon de l'Auto en octobre 1984. Il faudra attendre ainsi de longs mois avant que les ventes ne décollent. Tout le monde a même oublié que lors de son premier mois de commercialisation, l'Espace n'a été vendu qu'à 9 exemplaires.

Pourtant l'offre de lancement est plutôt satisfaisante avec un moteur essence de 110cv et 2 finitions (GTS et TSE) mais aussi avec le fameux 2.1 turbo D de 88cv sous les finitions Turbo D ou Turbo DX, la marque surfant et exploitant alors l'ère "Turbo" dont elle s'est faite la spécialiste. Esthétiquement, le losange disposé sur la calandre est petit donc discret, la marque "Renault" apparait sur le hayon et la motorisation sur les ailes arrières des deux côtés. Enfin le nom "Espace" apparait sur le capot comme pour bien se différencier des productions classiques déjà existantes.

Il faut attendre la toute fin 84 pour sentir les prémisses d'une demande qui ne fera que s'accentuer allant crescendo en 1985 allant jusqu'à exiger des délais de livraisons, Matra ne pouvant plus augmenter sa production. D'ailleurs 1985 voit apparaitre une finition haut de gamme 2000-1 en rapport avec le film "l'Odyssée de l'espace" et un rare et méconnue version 4X4 permanent dite Quadra lancée sous une nouvelle finition généralisée au catalogue : TXE. Cette version livrée d'origine comme tout Espace en 5 places pouvait passer à 7 sièges contre 734€ mais pouvait aussi recevoir deux toits ouvrants, une galerie de toit, la climatisation (pour plus de 2000€), une radio hifi plus élaborée (1137€ quand même) ainsi qu'une étonnante suspension arrière pneumatique afin de conserver la même assiette quelque soit la charge embarquée. Cette version Quadra, nettement plus chère en profite pour récupérer en exclusivité la motorisation 2.0 litres essence poussée à 120cv mais aussi pour adopter des pneumatiques Michelin développés pour rouler vite avec une répartition de puissance de 65% à l'avant et 35% à l'arrière. Avec ce produit, Renault colle également à la nouvelle tendance lancée par Audi et son coupé Quattro 5 ans plus tôt : la transmission intégrale permanente. Le seul "défaut" de cette variante assez exclusive est son autonomie réduite, le réservoir à carburant étant amputé de 5 litres comme c'est le cas encore aujourd'hui sur une Talisman équipée de l'étonnant et efficace système 4 Control sur l'essieux arrière. Au moment de la commercialisation de cette version 4X4, Renault commercialise la version Européenne du Cherokee de la marque JEEP qu'elle a rachetée aux USA. Des essais neige sont alors logiquement organisés pour démontrer les biens faits de cette transmission dans dans zones adaptées. Efficace et convaincante, cette version ira jusqu'à atteindre 15% de la production quotidienne soit 25 exemplaires sur un total de 167.

Avec 100 000 Espaces produits en moins de 5 ans de commercialisation, la voiture à vivre est un succès qui atteindra pratiquement le double avant d'être remplacé par l'Espace II. C'est en 1988 que l'Espace I phase 2 fait son apparition reconnaissable à sa face avant plus arrondie mais sans connaitre de réelles évolutions techniques. C'est sous cette aspect que l'Espace connaitra sa seule série limitée de son début de vie avec la "série limitée cuir" dite "Connolly" en France (ou Limited sur d'autres marchés). Cette série est la volonté du constructeur de monter en gamme et proposer des versions premiums ce qui donnera par la suite les séries "Baccara" puis "Initiale Paris" déclinées sur plusieurs modèles de la marque (R25, Super 5,..). Dans le cas présent, la "Connolly" produite entre janvier et avril 1990 soit quelques mois avant la sortie de l'Espace II reprend pour base les version hautes 2000-1 sur laquelle elle rajoute : une peinture intégrale, des jantes alu semi pleines, deux toits ouvrants, une Hifi avec commandes au volant et surtout un intérieur cuir gris Connolly haut de gamme (sièges, volant, panneau de porte, levier de vitesse). Peut répandue, cette version est la plus rare de nos jours et coûtait 26 000 F de plus à l'époque (soit env 5000€ de nos jours)

D'autres versions et propositions seront faites sur la base de l'Espace. Dès son début de carrière une version US est envisagée puisque Renault est encore présent outre Atlantique via le réseau AMC. Pare-chocs, boucliers, catadioptres latéraux, l'intérieur est revu se voulant plus cosy, 6 sièges très moelleux dans l'esprit du van américain. Les difficultés financières de Renault aux USA stoppera ce développement en 1987. Tout le monde a croisé en son temps la version ambulance dont les modifications étaient faites chez deux carrossiers homologués avec une réhausse de toit et un aménagement complet de l'intérieur avant et surtout arrière à partir de la version "société" au catalogue. Une autre version est unique puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui une papamobile. Celle ci fût faite spécialement pour la visite du pape Jean Paul 2 à Lyon en 1986 avec un arrière et pavillon entièrement découpés. Muni d'un gros marche pied arrière pour faciliter l'accès, de barres de maintient pour se tenir lors des bains de foule, cet Espace possédait un seul siège arrière afin que le pape puisse se reposer et 2 strapontins pour les agents de sécurité. Une version dite de "protection rapprochée" sans portes arrières mais avec de larges marches pieds sera mise au point et une version équipée d'un V6 à compresseur + 2 turbo sera même mise au point mais refusée par Renault car pas en phase avec la vocation "voitures à vivre" de la marque. D'une puissance de 285cv puis de 305cv effectuant le 0-100 km/h en 5,6 secondes, cet Espace a frôlé les 240 km/h en pointe. Enfin, il y a eu l'inévitable version "taxi" sera proposé à la ville de Paris en vue d'une homologation avec une motorisation GPL plus respectueuse de l'environnement. Cette approche très britannique ou Newyorkaise devait posséder une cloison vitrée sécurisée avec le chauffeur, une banquette arrière et 2 strapontins d'appoints pour la partie clients. Un vingtaine d'exemplaires verront le jour.

Démarrée timidement, la carrière de l'Espace a pris son réel envol au bout d'un an pour s'achever en janvier 1991 à 191 694 exemplaires au total. Fort de son succès, Matra présente le deuxième Opus qui est le fruit de 7 ans d'expériences. L'espace II sort dès printemps 1991 et doit mieux répondre aux souhaits des clients de la première génération tout en en conquérant bien d'autres : une copie revue et améliorée en quelque sorte. Reste à voir si le succès suit. Mais cela est une autre histoire.

A suivre...

Valeur de transaction : Souvent disponible dans l'état à +/- 1000€, certains Espaces rénovés peuvent être exposés à plus de 5000€. Les versions diesels très fiables sont souvent à très gros kilométrages. La carrosserie en fibre est insensible à la rouille ce qui est une bonne chose mais pas aux aléas des petits dommages laissant souvent apparaitre de la fibre sur les pièces cassées...

L'espace premier du nom :

La ligne avant était alors parfaitement dans le design du TGV sorti en 1981 :

Un exemplaire de présérie de la collection Renault Classic:

Celui de Matra :

Le premier intérieur ici en biton. Notez la hifi en option avec les impressionnantes commandes au volant incluant les commandes vocales :

L'habitacle modulable ici en configuration bureau :

Le bloc compteur de la version Turbo D ici en finition haute équipée d'un compte tour et d'un manomètre de pression du turbo pour les 88cv de feu :

L'espace était également produit en conduite à droite :

La version utilisée par le pape Jean-Paul II :

La version protection des personnalités :

La version V6 biturbo (bien visibles) :

![clio - [Présentation] Le design par Renault - Page 11](https://i.pinimg.com/474x/1b/c4/54/1bc45416510d13dc7f2c0fa7676fb6c6--alpine-matra.jpg)

La version USA :

La variante Taxi :

Des versions réhaussées, rallongées ambulances ou corbillards et autres sont apparues au fil des années :

Des maquettes encore sous l'ère Peugeot avec les feux de 604 :

Puis la P23 passé sous designe Renault :

Photos internet

Véritable curiosité sur 4 roues, sa taille riquiqui et ces allures de jouet lui ont valu très vite d'être remarquée, observée mais a bien failli lui coûter sa carrière.

Pour comprendre, il faut revenir aux origines du projet alors que la Smart se nomme alors ...Schwatchmobile.

Nous sommes en 1982 lorsque Nicolas Hayek patron des montres Swatch préoccupé par la circulation automobile en ville a l'idée d'une voiture ultra compacte mais avec une approche visionnaire puisqu'il est question de location longue durée, d'autopartage, de motorisation électrique et de personnalisation à gogo. Le cahier des charges à la base était : 2 passagers, une moyenne de 3 litres /100 kms le tout pour 45 000 F. En Suisse, son pays de conception, des démarches sont mêmes faites pour demander des tarifs parking avec une réduction de 50%, deux Swatch pouvant stationner sur un unique emplacement habituel.

Le patron de Swatch cherche le soutien des industriels du secteur en 1992 pour commercialiser son projet. Vous pouvez voir que l'idée de voiture ultra compacte urbaine a été déjà exploité par les ingénieurs visionnaires (voir par exemple mon article sur la R4 avec la version courte réalisée par le génial Jean Bertin dans les années 60 et surnommée "la godasse"). Après avoir essuyé un refus du au groupe VW à qui il avait présenté son projet, Nicolas Hayek se tourne vers Mercedes qui s'intéresse à ce segment depuis quelques décennies. En effet, en cette période, la marque travaillait au même moment sur un projet de compactes et ultra compactes citadines dont l'un deviendra la Classe A (1997), mais le projet de Nicolas Hayek a fait re booster un vieux projet de la marque à l'étoile jamais sorti datant de ...1972 alors que Mercedes travaillait alors sur les véhicules de l'an 2000, que certains imaginaient flottants dans les airs ce qui fait de nos jours sourire ! Plus terre à terre, la marque, consciente que le choc pétrolier de 1973 aura des répercutions réelles dans l'approche automobile, sort des croquis de véhicule ultra compact de 2.50 mètres. Cette micro voiture Mercedes est imaginée comme ayant 2 places, un moteur électrique à l'avant et une batterie (au plomb) à l'arrière. Le poids et l'autonomie des batteries obligeront à faire des impasses sur le côté structurel du véhicule, le rendant trop light sur un point qui fait parti des gênes de la marque : la sécurité. Le projet est donc mort dans l'œuf. Mercedes tente à nouveau le coup en 1981 suite au second choc pétrolier avec un projet nommé NAFA avec une voiture qui fait penser à la première Ligier sans permis. Las, ce projet restera dans un tiroir jusqu'en 1988 le grand public n'étant pas encore sensible à ces micro voitures, date à laquelle la marque s'intéresse de nouveau à des produits compacts pour les milieux urbains et péri-urbains. L'un arrivera sous forme du concept "Vision" et deviendra la Classe A, l'autre sera conçu en Californie dans les studios de design de la marque avec un feu vert pour une maquette à l'échelle 1 en 1992 et reprendra le projet Swatchmobile. Imaginée 100% électrique, la piste thermique est préférée par Mercedes. En 1993, deux maquettes sont assemblées et présentées au public en 1994 avec les deux motorisations sous l'entité commune MCC détenus à 51% par Mercedes et à 49 % par N.Hayec. Il s'agit de la Eco Sprinter et Eco Speedster (photos). La piste électrique présentée sur l'un des concepts (Eco Sprinter de 54cv) est finalement abandonnée essentiellement pour cause de couts de production. Dans les deux cas, la carrosserie était en matériaux recyclables et les véhicules possédaient des toits sous forme de panneaux photovoltaïques suffisants pour alimenter les accessoires embarqués y compris une éventuelle climatisation. La version Eco Speedster (la jaune) possédait même un toit amovible grâce à une cellule et des montants de pare-brises renforcés. L'habitacle multi couleur dont l'esprit sera conservé donnera immédiatement ce côté jouet inconnu alors dans le monde de l'auto. Néanmoins, Mr Hayec souhaite une version 100% électrique et convie le staff Daimler à une présentation dynamique avec un produit qu'il a mis au point de son côté. Hélas, la présentation tournera court techniquement et le groupe Daimler confirme de nouveau sa volonté de ne commercialiser que des produits thermiques. Ainsi, Nicolas Hayek est de plus en plus en désaccord avec le groupe. A cela s'ajoute d'autres différences de vues sur la future voiture (teintes, sécurité) et la construction de l'usine dans l'est de la France (Hambach) qui nécessite des capitaux que ne peut fournir N.Hayek. Il revend ces parts à Daimler en 1997 et laisse donc son bébé à Mercedes.

Lancée sous l'entité MCC pour Micro Compact Car en octobre 1997, le lancement de la City Coupé est plus que timide, à tel point que le patron du groupe Daimler Chrysler, Jürgen Schrempp déclarait que si, en 1999, le seuil des 80 000 unités n'était pas atteint, il stopperait net l'aventure renvoyant à la grosse baisse les ambitions de la marque et du groupe qui avait pourtant annoncé lors du lancement des volumes de production de 200 000 véhicules et ce dès 1998 rapidement revus à la baisse avec un 130 000 affiché peu de mois après. La City coupé sera produite finalement à 80 600 exemplaires en 1999 et paye cash son concept mais surtout son retard de commercialisation de 6 mois pour cause de l'échec tonitruant au fameux test de l'élan destructeur en terme d'image obligeant la maison mère à rectifier le tir en incorporant de série l'ESP. Il en sera de même pour la Classe A qui finira également sur le toit. A cela se rajoutait les essais presses et premières impressions des utilisateurs qui véhiculaient les informations de véhicule trop cher, pas assez confortable, à l'aspect de jouet avec une piètre qualité de finition et d'assemblage. A cela s'ajoutait la première mouture de la boîte séquentielle particulièrement lente, qui, aujourd'hui pour les connaisseurs, ferait passer l'agrément de la fameuse boîte robotisée BMP6 de PSA pour une boîte F1 ou DSG... A cela s'ajoute le réseau concentré à quelques points de ventes (même s'il en est prévu 104 à terme) avec des concessions dits Smart center présentes dans les grandes métropoles composé d'un bâtiment rond pour le showroom suivi de l'atelier et avec une tour de verre à 4 faces pour montrer les voitures qui sont disponibles en ... libre-service. L'idée géniale de base était de vendre sur place ou sur internet (sauf en France qui l'interdit) la City coupé et de la livrer dans le jour même. La voiture proprement dite conserve l'idée d'origine avec ces panneaux modulables. Pensée location longue durée, elle sera finalement vendue classiquement mais sera livrée avec une cellule de sécurité grise ou noire et 4 panneaux de carrosserie amovibles et interchangeables en atelier voir même chez soit en moins d'une heure d'après la com de l'époque. Côté mécanique, le moteur est donc un 3 cylindres essence de 600cm3 environ possédant 6 soupapes, 6 bougies un turbo avec système overboost, le tout pour 45, 54cv puis avec une cylindrée de 700 cm3 pour 61 cv. Associé à une boîte robotisée, la City coupé est bridée à 130km/h et annoncée pour une consommation moyenne de 4.0 litres /100kms. Vendue à partir de 57 400 F de l'époque ( soit env 8700€), c'est la finition dite "Limited 1" , une série limitée de 7500 exemplaires à presque 70 000 F qui est surtout présentée. Badgée sur ces montants de pare-brise avec une plaque numérotée, cette série propose des jantes alu, la climatisation, des sièges cuir/tissus, un toit panoramique et un moteur poussé à 54cv, le tout pour le prix d'une Clio 1.4 de l'époque. Pour ce qui est des options, on pouvait trouver selon la finition du cuir, des jantes alu, de la climatisation, et même une boîte automatique dite Softouch contre 1800 F sur la finition de base "Pulse". Cette même finition était livrée d'origine avec un seul rétroviseur ((rétro droit en option gratuite) et des vitres blanches (option à 740 F) !

Pour booster les ventes, le constructeur revoit sa copie très rapidement en améliorant la boîte et en rajoutant des équipements de série. Mais il compte surtout sur deux versions : un incontournable bloc diesel sur un marché dopé au mazout et une version cabriolet très attendue. Si une version de base dite Smartville est proposée avec un tarif inférieur, un toit panoramique et un moteur de 45cv seulement, le diesel fait son apparition. 3 cylindres, injection directe, turbo, 800cm 3 pour 41cv, son CO2 réduit de l'époque (90g) et ces consommations annoncées (de 3.2 à 3.8 l/100) laissent à penser que cette version est LA solution. Or il n'en est rien : le bruit dans l'habitacle et les vibrations sont très conséquents, les performances plus proches du cyclo que de la voiture, quant à la pollution, elle ne compte pas vraiment les émissions de particules. Même les gros rouleurs intéressés par une version société devront patienter, l'homologation par les services fiscaux pour une version ctte dite Business, 1 place à TVA récupérable n'arrivant qu'en 2003. La Smart sort enfin en avril 2000 en version cabriolet dite cabrio sous deux finitions sans reprendre la puissance de base mais en attaquant à 61cv. Elle séduit alors d'avantage, son aspect de découvrable lui apportant une touche plus fun au cœur des villes. Vendue 2700 € de plus que la version coupé, son rayon de braquage record est très apprécié et elle se faufile partout dans la jungle urbaine. La Smart City dont le masque avant a évolué en 2001, devient Fortwo en 2004 pour lui donner un nouveau souffle commercial.

De nombreuses finitions et séries spéciales seront commercialisées jusqu'en 2006 associant tantôt la société Orange, tantôt Agnes b, tantôt Apple. Parmi elles une version Brabus Ultimate 101 reste la plus performante. En effet sur la gamme essence de 50 et 61cv, une version étudiée par le préparateur Brabus est mise au catalogue en janvier 2002 sous le nom de Brabus 1st Edition avec seulement 500 exemplaires. Si les 75 cv font de cette version disponible en coupé ou cabrio de plus ou moins 20 000€ la plus puissante de la gamme, fin 2004, une version ultime de 101 exemplaires et 101 cv est proposée à la vente. Disponible également en coupé ou cabriolet, cette série très spéciale n'est disponible qu'en rouge intégral dit "Racing Red". Intérieur complet cuir alcantara, gps couleur, kit carrosserie, logo Brabus, plaque numérotée, la Smart réalise le 0-100km/h en 11,2 secondes et le prix est de ...39 900 €.

Après une première vraie année 1998 de commercialisation calamiteuse avec 21 100 exemplaires seulement et une année 99 juste au dessus du seuil des 80 000, la Smart City trouve son rythme de croisière les années suivantes au point de monter à plus de 150 000 exemplaires mais tous modèles confondus en 2004. En 2006, la Smart Fortwo est enfin renouvellée. Il est d'ailleurs temps car les chiffres d'immatriculations s'effondrent. La première génération connaitra également une version conduite à droite, ce qui a permis son exportation en Grande Bretagne mais aussi au Japon sous l'appellation K.

Ironie de l'histoire : pensée à l'origine 100% électrique en 1982 par Nicolas Hayek, la Smart actuelle n'est plus disponible qu'en version électrique, l'usine a été revendue et la production ne se fera plus d'ici peu qu'en Chine. Visionnaire dirons certains, perte de la technologie diront d'autres. Il est clair que la Smart a encore toute sa place dans nos zones urbaines où la densité est de plus en plus importante.

Valeur de transaction : Compter plus ou moins 2000€ pour une version "Passion" en bon état voir plus si excellent état et petit kilométrage. 3000 à 4000€ pour une Brabus

La première Fortwoo :

Avec son intérieur conforme au projet initial :

La version Brabus reconnaissable à ces grosses jantes et sa double sortie d'échappement

La version Brabus Ultimate 101 :

Les premiers concepts plus ou moins roulants :

![]()

Le concept d'origine de Mercedes :

La fameuse tour libre service :

![[Historique] De la NAFA à la Smart Den_ha10](https://i.servimg.com/u/f65/14/65/63/78/den_ha10.jpg)

photos internet

En cette fin des années 80, la Régie Renault songe depuis un moment à renouveler et surtout changer son icone des années 60 aussi rustique que polyvalente : la R4. La 4L sortie en 1961 est parvenue à traverser les âges en résistant à sa grande sœur la R6 mais aussi et surtout lpar a R5 sortie en 1972 dont le remplacement est alors imminent par la Supercinq.

Si la Twingo sort en 1992, il faut se reporter à 1972, à la sortie de la R5 pour voir l'idée germer pour le remplacement de la R4 par une version aussi simple et pratique. Ainsi en 1976, des maquettes commencent à sortir des bureaux d'études. Des lignes générales extérieures aux maquettes d'études intérieures, ce sont pas moins de 20 études qui sont proposées, plus ou moins carrées, spacieuses, roulantes ou non. Même le siège avant dos à la route que l'on verra plus tard sur l'Espace est déjà présent. Pourtant le projet de citadine est abandonné en 1977 pour d'autres programmes jugés plus essentiels, avant de ressortir des placards à partir de 1981. Le projet évolue et le côté monocorps fait son chemin à travers plusieurs croquis. Deux écoles s'affrontent jusqu'en 1986, avec l'étude de Gandini d'un côté et celle en interne de Jean Pierre Ploué père de différents concepts cars, de différents modèles et d'intérieurs chez Renault, Volkswagen, Ford et surtout Citroën chez qui il est nommé directeur du design en 1999. Pourtant, face aux difficultés financières du groupe le programme est de nouveau stoppé en 1986 par Georges Besse son PDG de l'époque. Le projet se veut alors minimaliste avec une forme monocorps, uniquement 3 portes avec un seul moteur essence mais reste trop cher cependant afgin d'être envisagé pour la clientèle visée. En clair, le projet est trop cher pour un accès de marque et trop bas de gamme pour un client en ayant les moyens financiers s'il était commercialisé en étant rentable.

C'est ensuite le drame historique et ces conséquences qui va relancer le programme. En effet un mois environ après l'arrêt du programme, Georges Besse est lâchement assassiné en bas de son domicile du 14 ème arrondissement de Paris. Il est remplacé par Raymond Levy et Patrick le Quément prend les commandes du design de la marque. Il ressort alors une nouvelle fois le projet ainsi que ces maquettes conservées dans un hangar dans l'attente de jours meilleurs. Derrière lui c'est tout une équipe qui croit et pousse le projet. La ligne générale extérieure verra de nombreuses maquettes et dessins se succéder. La planche de bord définitive viendra elle aussi tardivement après bon nombres de réflexions et réunions de travail. En effet passer d'un classique affichage à aiguille derrière le volant à un digital situé en plein centre ne s'est pas fait du jour au lendemain.

L'approche de Renault se veut alors volontairement différente, tant les formes et dimensions du projet qui n'est pas encore Twingo sort des sentiers battus. Celà se fera s'appuyant sur une étude Matra et d'un prototype, il faut en effet un produit simple, moderne et qui puisse véritablement et surtout éclipser la 4L devenue icône sur fond de gamme qui tente se rajeunir mais qui reste encore trop austère et traditionnaliste. En 1990, décision est prise, le programme qui est encore un nom de code doit aboutir. Le moteur est de petite cylindrée (1239 cm3) est dérivé du vieux 1108cm3 utilisé sur les gamme R4, R5 et R6. Il est néanmoins modernisé notamment pour prendre en compte les normes Euro qui obligeront la voiture à adopter de toute façon un pot catalytique dès le 01/01/93. Le moteur se voit associé de série à une boîte 5 vitesses qui était alors d'habitude proposée en option à ce niveau de gamme. La voiture est bien évidemment une traction avant, solution qui se généralise sur les dernières productions et qui permet d'avoir une mécanique plus compacte moins contraignante tout en sauvegardant un espace arrière non amputé par un pont et un système de transmission sur l'essieu arrière.

Le lancement de la la voiture s'opère enfin lors du Mondial de l'auto d'octobre 1992 après plusieurs années d'attente. L'assemblage de 291 exemplaires de pré série est réalisé pour l'occasion afin de réaliser les présentations statiques et dynamiques au grand public mais surtout à la presse qu'il faut séduire. Et le résultat est là : rondeurs, yeux globuleux et ligne de monospace qui est alors de plus en plus tendance. L'accueil est assez chaleureux et les pré commandes au rendez vous. La production de la Twingo est lancée en janvier 1993. Une seule version est proposée avec 4 teintes : bleu, rouge, vert et jaune mais une unique sellerie en tissu. Pas de fioritures mais des vitres teintées, une antenne radio, une lunette arrière chauffante un bouchon d'essence fermant à clé et bien sur la fameuse banquette arrière coulissante, modulable et rabattable. Des accessoires assortis aux teintes carrosseries sont proposées pour répondre à quelques lacunes volontaires de conception : Ainsi on trouve des housses de sièges, un sac de planche de bord (la Twingo n'ayant pas de boite à gants), des sacs à dos de sièges, des antibroullards, des deflecteurs d'air (la Twingo n'a pas de climatisation), des protections latérales ou encore des jantes alu et un volant en cuir. Nous sommes proches volontairement de la personnalisation car côté options le choix est très limité : peinture métallisée, climatisation (7000 F) et surtout le toit ouvrant en toile coulissant (2500 F) sur la totalité du pavillon donnant alors une autre dimension à la Twingo. Cette première phase nécessite des réglages de la production pour faire face à la demande. Il faut attendre l'été 1995, modèle 96 pour que la Twingo s'embourgeoise en proposant une version dite "Pack" comprenant la direction assistée, le verrouillage centralisé, les vitres et rétro électriques. De nouvelles options apparaissent comme l'ABS ou l'airbag passager (très rare à ce niveau de gamme). La Twingo équipée de la climatisation se reconnait aussi bien dans son habitable (bouton rotatif de commande mais surtout suppression du rangement de papiers côté passager, remplacé par un filet) mais aussi sur sa carte grise ! En effet, chose rare, afin que le véhicule reste assez dynamique lorsque la climatisation est en fonctionnement, les rapports de la boîte de vitesse sont modifiés faisant passer sa puissance fiscale de 4 à 5cv. Enfin, s'appuyant sur une technologie issue du programme de Formule 1, Renault commercialise également une version Easy à embrayage piloté. Sur cette version, le levier de vitesse est toujours présent mais la pédale d'embrayage disparait. Cette solution s'avère très pratique pour la ville, moins onéreuse qu'une vraie boîte automatique, mais s'avèrera posséder une fiabilité qui n'est pas à l'abri des reproches. Le "robot" assurant le passage des rapports de cette boîte à simple embrayage sera même au fil des années démonté sur des versions Easy, qui retrouvent alors une pédale d'embrayage traditionnel. Ces évolutions sont réalisées alors que le modèle a fait sa place sur le segment, tout en préservant la rentabilité du produit. La Twingo rencontre alors le succès en France et en Europe et d'autres versions techniques sont proposées : une version Société 2 places dès le modèle 1996 et une version GPL en option pour le modèle 1998 avant de devenir version à part entière au catalogue de 2002 à 2004. Les adjectifs qui la caractérise alors la Twingo sont : simplicité, ingéniosité et gaité. Même la rapide augmentation de tarif et l'opération "satisfait ou remboursé" de 1994 n'inverserons pas la tendance. La voiture s'achète et aucun client ne demandera son remboursement ! Avant même de parler de "phases" dans sa carrière, Renault communique sur fond de "collections"

Il faut ensuite attendre février 1995 pour voir apparaitre les premières séries limitées adaptées à la demande avec les versions Alizé, Wind et surtout Kenzo. A travers ces noms, Renault tente de promouvoir des équipements rares sur ces gammes tout en préservant toujours la rentabilité du modèle : climatisation, direction assistée, packs électriques, jantes alu, toit ouvrant, ... Ces séries seront suivies en mars 1996 par celle qui à mon sens caractérise le mieux l'esprit d'origine de la Twingo : la Benetton en rapport avec l'écurie de Formule 1 de l'époque. Son habitacle multicolore à carreaux colorés était différent d'une Twingo Benetton à l'autre. Basée sur la version Pack, la Benetton pouvait obtenir en option la climatisation ou encore le toit ouvrant en toile. Consciente de la vocation urbaine de son produit, Renault l'équipe d'une vraie boîte automatique à convertisseur de couple issue de la Super 5 Automatic dès septembre 1996 sous la désignation "Matic". Cette boîte à 3 rapports seulement rend la Twingo dynamique et est accouplée à un moteur plus moderne qui gagne au passage 5 cv (60 contre 55 au Cléon). La consommation moyenne augmente néanmoins d'1 litre/100 kms mais l'agrément en ville le vaut bien.

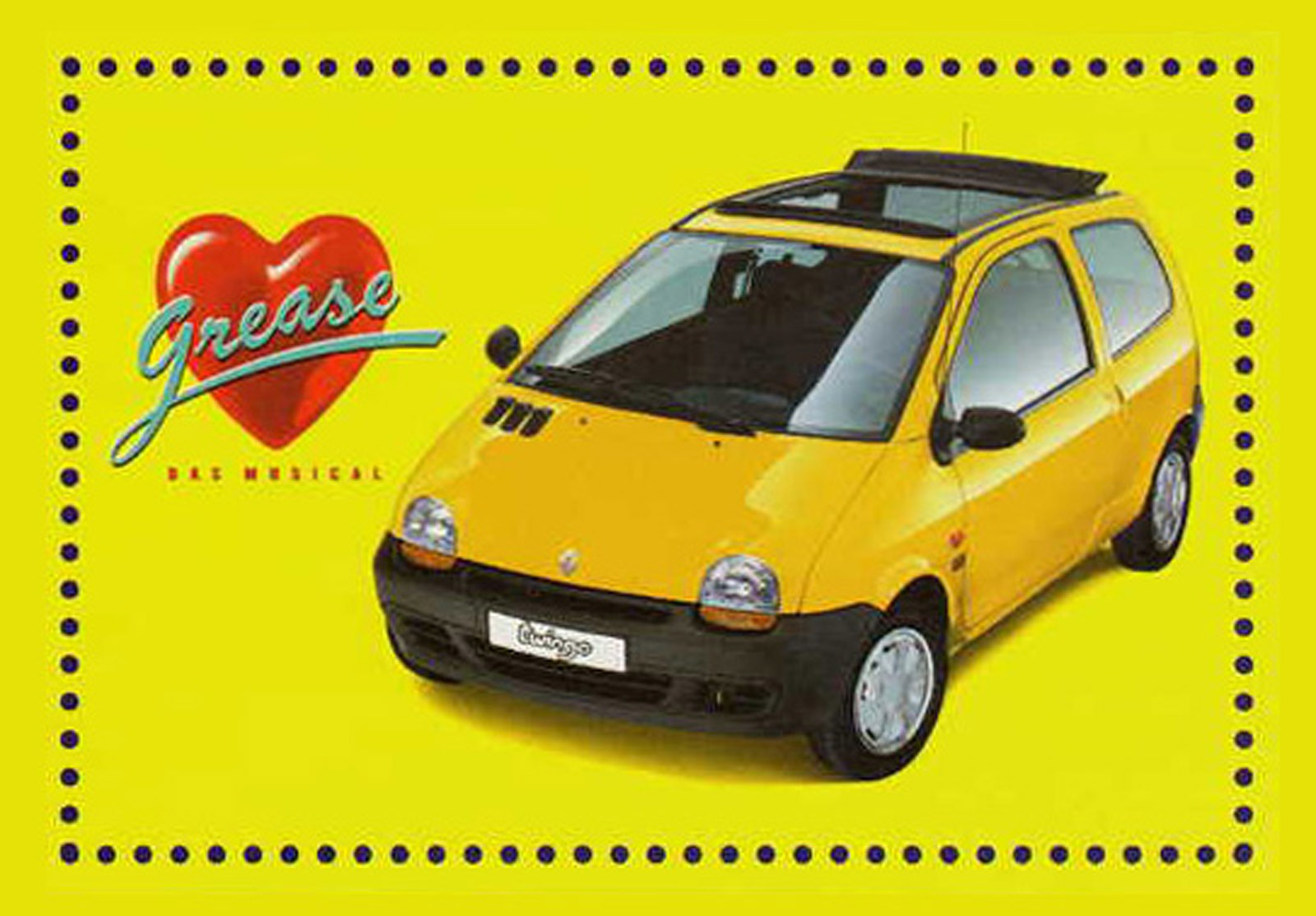

A partir de cette date tout est possible pour la Twingo même le haut de gamme ! Anticipant sur la Régie Renault, la carrosserie Lecoq fondée par André Lecoq en 1963, possède une antenne parisienne et propose alors de transformer pour 26 000 Francs la Twingo en version de luxe. Sur fond de peinture bi ton sous forme de clin d'œil à Bugatti, de jantes alu BBS, l'habitacle se pare de cuir sur les sièges les contres portes, le soufflet de levier de vitesse ou encore sur l'accoudoir central avant qui a été rajouté pour l'occasion ainsi que des placages imitation ronce de noyer sur la planche de bord. Ces versions sont très rares Il y aurait eu une cinquantaine d'exemplaires Lecoq produits en BV5 et Easy toutes numérotées. Suite à cette série, Renault réfléchira à sa propre version. En attendant les série limitées s'enchainent avec succès en France et en Europe : Air, Velvet, Spring, Liberty, Grease, Seventie, Elite, Jungle, Sari, Sound, Enjoy, Freeze, tout le monde aura croisé et vu au moins l'une de ces séries à succès.

Voyant la concurrence s'affuter, Renault commercialise une phase 2 pour le millésime 1999. Cette Twingo s'offre des feux avants à glace unique ou encore une planche de bord retouchée avec enfin une boîte à gants fermée. De nouvelles teintes carrosserie sont logiquement proposées, mais c'est surtout l'apparition de la version haut de gamme "Initiale Paris" qui marque les esprits. Sellerie cuir, jantes alu, ABS, radio, climatisation : tout y est même le prix supérieur de plus de 2000€ à la version Pack Plus prise comme base. La destinée de la Twingo prend à cette même période une dimension internationale puisque la voiture est exportée à présent vers l'Amérique du Sud. Assemblée en Colombie depuis 1995, la Twingo est à présent assemblée en Uruguay avec une mécanique modifiée de 999cm3 afin de bénéficier d'une fiscalité avantageuse pour les moteurs de moins de 1 litre. Cette usine stoppera toutefois rapidement après 16 000 exemplaires sa production destinée au Brésil et l'Argentine.

Pour l'an 2000, la Twingo s'offre logiquement une phase 3 conjointement à une cinquième collection. Si les série limitées s'enchainent toujours, elle peuvent à présent être personnalisées à la commande tant les options proposées sont importantes. On est loin de l'esprit d'origine minimaliste et économiquement très étudié. Cette génération se caractérise par ces séries spéciales ou limitées que vous connaissez ou pas : Tintin, Cinetic, Epicéa, Green Fee, Helios, Perrier, St Tropez, Smile, Verde, Campus, Soleil, Tech Run, Campus, Emotion, Beach, Oasis, Diabolika, Kiss Cool, Lazuli sans oublier la Pépite et la Collector, certaines pouvaient recevoir en option la version à boîte robotisée à simple embrayage Quickchift. Si esthétiquement c'est une réussite avec sa commande de vitesse aux couleurs des boutons de l'habitacle, techniquement c'est un naufrage tant la boîte est lente et peu fiable. La possibilité d'opter pour le mode automatique ne change rien. Dommage car l'idée était bonne mais le résultat loin de ce qu'on était en droit d'attendre.

Les développements sur la Twingo se poursuivront jusqu'en 2004 avec une motorisation 1.2 16V de 75cv, de nouvelles selleries, un toit ouvrant panoramique en verre et d'ultimes séries limitées toujours agressives et attendues. C'est en juin 2007 que la dernière Twingo sort de l'usine de Flin et que la carrière Européenne s'achève après 2 444 455 exemplaires. Assemblée en France et en Espagne, sa production annuelle aura été entre 200 et 250 000 exemplaires par an selon les années. Seule l'usine de Flin assurera la production à partir de 2004 et jusqu"en 2007, année de son remplacement. Elle restera néanmoins construite en Colombie jusqu'en 2012 portant son nombre total à plus de 2,6 millions d'exemplaires, une belle carrière certes bien loin pourtant des 8 millions de la R4 qu'elle a remplacée. Mais après une telle carrière, sur un marché devenu ultra conccurentiel, Renault tentera de la remplacer avec le même succès. Hélas, la Twingo II ne pourra relever le défi, l'approche géniale du modèle originel étant volontairement bouleversé.

Valeurs de transactions pour des exemplaires en très bon état et faible kilométrage : de 1500 à 2000€ selon la finition. Entre 500 et 1000€ pour un modèle standard kilométré Les versions Lecoq semblent s'échanger lorsque c'est le cas entre 15 000 et 20 000 euros.

Les quatre premières teintes disponibles :

La planche de bord de toute première génération avec son volant bicolore et ces boutons et manivelles de couleur. Notez la forme du volant totalement oublié aujourd'hui avec le losange en partie basse :

Avec la fameuse clé également en couleur de première génération sans fermeture centralisée ni anti-démarrage :

L'incroyable modularité de la Twingo avec sa banquette arrière coulissante, modulable, et rabattable :

Les commandes spécifiques pour la version climatisée et son filet en guise de rangement côté passager :

L'une des très nombreuses série limitée. Ici la "Grease" destinée à l'Allemagne en hommage au film :

La série Perrier très réussie :

![Vends] A y est vendue ! Twingo Perrier 2002 A fermer, merci ... - Voitures - Annonces auto et accessoires - Forum Pratique - Forum Auto](https://content.invisioncic.com/m304542/monthly_2007_05/330167114_AvtGaucheAnn2.jpg.166fcc35abe525eb40326cfcb1875055.jpg)

La "Benneton" dans l'esprit Twingo d'origine :

La transmission Quickchift jolie esthétiquement mais désastreuse en fiabilité :

La version hyper rare "Lecoq" et son intérieur cuir :

La version "Initiale Paris" dans l'esprit Lecoq véritable haut de gamme unique alors sur le segment :

La Twingo définifive à côté d'une des nombreuses études de style :

L'une des nombreuses maquettes d'étude :

Une étude d'habitacle des années 70 avec le siège inversé :

Le projet Matra qui donnera naissance à la Twingo. Génération "voitures à vivre" :

Le moteur Cléon très accessible grace à un capot s'ouvrant à la verticale :

Photos internet

Parallèlement au billet précédent consacré à l'oubliée R3, la R4 est largement présente sur le net et dans les esprits. Certains aspects de son histoire sont pourtant très intéressants et la fameuse 4L est le lien direct à celle qui lui succèdera finalement en bousculant enfin la catégorie : la Twingo sujet de mon prochain billet.

Mais retour en ce début des années 60. Les prototypes de R3 et R4 ont été assemblés en toute discrétion dès 1959. La production est alors envisagée après la validation des très longs essais routiers qui représenterons en cumul pas moins de 2,9 millions de kilomètres. Cette production est prévue sur l'île Seguin très emblématique à l'époque puisqu'elle est alors la plus grosse usine de production automobile d'Europe. Ce bout de terre mis en avant depuis la création du Château de Versailles, devenu au fil du temps lieu de détente de la bourgoisie mais aussi de blanchisserie et de tannerie de part la présence de la Seine est acheté pendant l'entre deux guerres par Louis Renault et a permis à la marque d'étendre sa production qui jusque là s'effectuait de part et d'autre sur la rive côté Boulogne Billancourt et celle de Sèvres. D'une surface de 11,5ha, cette usine accueillera jusqu'à 30 000 ouvriers et on y trouve alors outre l'usine de production de la 4CV, une véritable piste d'essai souterraine de 2600 mètres et permet surtout un embarquement par voie fluviale de la production. Nous sommes alors au sommet de la compétition commerciale qui oppose Renault nationalisé depuis 1945 et Citroën dont le siège et sa production est situé encore à quelques encablures de là : le fameux quai de Javel dans le 15ème arrondissement de Paris. Or à l'époque, chez Citroën c'est la 2CV qui se vend de mieux en mieux qui est la concurrente directe de la R3 et R4 que Renault s'apprête à commercialiser.

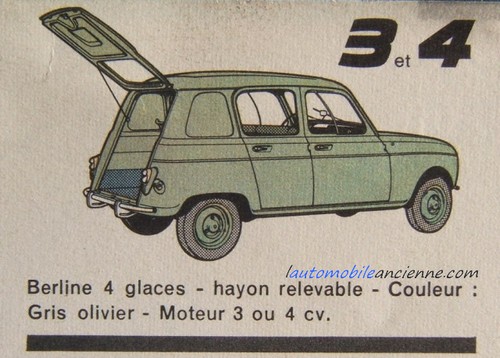

La 4cv cesse d'être produite sur l'île début juillet 1961 dans le but de transformer la chaîne de production pendant la période des congés et mettre en place celle des R3 et R4. Quelques exemplaires sont assemblés et confiés à la presse avant la sortie officielle de Salon de l'auto d'octobre 1961. Si la gamme R3 est comme nous l'avons déjà vu volontairement minimaliste, celle de la R4 se veut plus élaborée. En effet si la version de base sans nom reprend la caisse à 4 vitres et la finition de la R3 mais avec un moteur un peu plus puissant en passant de 3 à 4cv fiscaux, c'est la version à 6 vitres dite "L" symbole de luxe pour "Limousine" qui marquera l'histoire. En effet, si la luminosité de l'habitacle est augmentée avec l'ajout des vitres, la R4 L siglée ainsi sur son hayon (photo) possède des touches de chromes, des enjoliveurs de roues, des tampons en caoutchouc sur les pares chocs, des sièges avants séparés plus confortables que la simple banquette de la version de base mais aussi que la 2CV. Devenant rapidement la version la plus vendue de la gamme, le modèle sera alors communément appelé 4L par le grand public, terme qui caractérise encore le modèle de nos jours.

Voyant cela, la Régie propose dès 1962 une version "Super" qui possède alors des doubles pare-chocs tubulaires, un hayon à double ouverture dont celle du bas qui est inversée, une banquette arrière rabattable mais aussi des vitres de custodes ouvrantes. Cette version de R4 est aujourd'hui également un beau modèle de collection qui se doit d'être précieusement conservé puisque cette version disparait dès 1963 pour le millésime 64, Renault lui préférant une version L avec options. Toutefois, cette base de "Super" sert de point de départ à une série spéciale presque limitée tant elle est rare qui est "La Parisienne". Cette version se caractérise par sa teinte extérieure bicolore faite de motifs écossais ou de cannages peints. Initialement, il s'agissait de séduire les femmes en leur prêtant une R4 pendant 48h. Pour se faire, un partenariat avec le magazine "Elle" a lieu au printemps 1963. Le succès est au rendez vous puisque pas moins de 4200 prêts sont réalisés. Fort de cette expérience novatrice et concluante, la marque décide de mettre cette R4 spéciale au catalogue dès septembre de la même année. La "Parisienne" devient donc officiellement la R4 au féminin avec un tarif d'environ 300 Francs de l'époque supérieur à la L classique. Cette version sera déclinée jusqu'en 1968, année de son retrait, sous plusieurs coloris et avec plusieurs motorisations allant jusqu'à la rendre plus accessible aux ménages ayant des budgets plus serrés.

Cette élégante version est donc remplacée en 1968 par une autre R4 oubliée : la Plein Air. Cette nouvelle version, dont le nom évoque cette fois l'évasion, est confiée pour l'assemblage au fabricant indépendant Simpar connu pour ces versions utilitaires de la marque au losange à transmissions 4X4 pour des utilisations civiles et militaires. Toutefois la Plein Air n'aura pas droit à cette lourde modification technique tout terrain mais à une simple approche destinée au loisir et à la plage. Là encore Renault tente de concurrencer Citroën qui commercialise à peine sa fameuse Méhari mais aussi la Mini Moke de la British Motor Corporation (BMC) qui séduit de plus en plus. Si l'approche de conception est identique, force est de constater qu'aujourd'hui l'histoire n'a retenu dans ce domaine que la Citroën et la Mini Moke. Pourtant cette R4 Plein Air avait de quoi séduire elle aussi ! Cette version sur base 4 L reprend toute la partie avant de la berline et ce jusqu'au pare brise mais est dépourvues de portes qui laissent la place à une large ouverture latérale dont la structure a été renforcée. Le coffre pour sa part ne conserve qu'une version basse, le haut de la R4 étant occupé par une capote. Côté motorisation, la Plein Air reprend la moteur 5cv de La Parisienne, mais voit son prix 1/3 plus élevé que cette dernière du fait de sa production spécifique et surtout plus chère que la Méhari qui connait un succès commercial certain et qui sera même retenu par l'armée française en 1972. C'est donc dans l'indifférence générale que la Plein Air disparait du catalogue en 1970 tant et si bien qu'il n'y a pas de chiffres officiels de production. Il est question d'un peu plus de 500 exemplaires seulement.

Au milieu de ces différentes versions aussi passionnantes qu'originales, un génial prototype de R4 est passé pourtant totalement inaperçu. Il s'agit d'une version courte à 2 portes destinée à la problématique future de la circulation urbaine dénommée de part son allure et sa ligne déséquilibrée "la godasse". Cette étude est l'œuvre de l'ingénieur visionnaire des transports terrestres Jean Bertin qui a mené, jusqu'à sa disparition, l'œuvre de sa vie : l'Aérotrain , monorail essentiellement interurbain sur le principe du coussin d'air dont il avait déposé le brevet quelques années plus tôt (et dont je possède également un blog sur Canalblog). C'est en 1966, alors même qu'il est en plein développement de ces aérotrains 01 et 02 à l'échelle 1/2 au sud de Paris sur la commune de Gometz La Ville, que Jean Bertin décide d'adapter la 4L aux contraintes urbaines à venir sur le plan de la place et de la maniabilité. Si l'avant est une R4 classique comme la version Plein Air, la voiture est coupée en deux et perd ainsi 2 portes et 62cms sur sa partie arrière uniquement, ce qui, sur une voiture initialement de 3,66 mètres la rapproche sensiblement des 2,50 mètres d'une Smart Fortwo qui ne sortira pour sa part qu'en ... 1998 ! Cette R4 très maniable à châssis hyper court et à la ligne générale déséquilibrée est un prototype roulant immatriculé car Jean Bertin a pris comme cobaye une R4 d'occasion de 1966. Trop pris par l'Aérotrain, le projet restera sans lendemain et l'intérêt porté par EDF pour la passer en véhicule électrique en 1973 lors du premier choc pétrolier n'y changera rien. C'est à présent un objet de musée méconnu à découvrir.

Il en est de même pour la version découvrable réalisée et présentée par Heuliez en 1981. Le fameux carrossier des Deux Sèvres s'essaye alors dans la diversification et notamment le cabriolet. Cette version élégante décapotée est exposée au Salon de Genève mais ne sera hélas pas retenue par Renault, la direction de la marque la jugeant trop de niche et trop proche dans l'idée de la 2CV qu'elle combat alors depuis vingt ans. Citroën reprendra l'idée sur la Visa, toujours via Heuliez et le succès commercial ne sera pas au rendez vous.